就活について調べていたり、先に就活を経験している先輩や友人から就活の話を聞いていると、

よく耳にする単語、それが「自己分析」だと思います。

自己分析は、人生の大きな分岐点である就活において、自分に適切な選択肢を選び出すために

非常に大切になってくる、いわば就活の初めの第一歩です。

ここをおろそかにしていると、

入社したけど、全然自分の性格に合っていない…。

ESの自分の長所、何も書くことが思いつかない…。

なんてことになりかねません。

そのような事態を防ぐためにも、しっかりと自己分析を行うようにしましょう。

目次

1.自己分析の目的

具体的に自己分析の方法を見ていく前に、

まず、なぜ自己分析をすべきなのか、その目的をしっかりと押さえておきましょう。

自分の価値観を改めて知り、企業や業界、職種を選ぶ際の軸にすることができる

自己分析を行う上で得ることができるメリットとして、

「自分の性格や価値観を改めて知ることができる」という点があります。

例えば、自分では「人を引っ張っていく仕事が得意で好きだ」と思っていて、

小さいころから学級委員を務めることが多くて、自分にはリーダー的な立場がぴったりだ!と思い込んでいたけれど、

しっかりと自己分析を行っていくと、人を引っ張るリーダー的な仕事には実は性格上向いていなくて、

むしろ人を補佐する仕事の方が楽しく成果も出しやすいタイプだったとわかる、なんてことは意外と多くあるものです。

もしこの人が自己分析をせずに「人を引っ張ることが得意です!」とアピールし、見事その職種に就けたとしても、

当然、いざ入社してみると、どうにも思う通りに行かないし、周りからも評価されない、なんてことになりかねませんよね。

このようなミスマッチを防ぐためにも、一度客観的に自分を分析して、

改めて自分には何が向いているのか、どういうことが好きなのかを就活前に見直しておく必要があるわけです。

自己分析をしっかりしておくことで、面接での質問に根拠を持って答えることができる

就職活動の面接では、「長所・短所」「自己PR」「学生時代に力を入れて取り組んだこと」など、過去の自分自身の経験や、現在の自分自身の強みや弱みを質問されることが多くあります。

もちろん面接を受けるうえである程度対策はすると思いますが、

自己分析がしっかりとできている人とできていない人とでは、この準備の大変さが大きく変わってきます。

自己分析がしっかりできていれば、長所や短所、自己PR なども

しっかりと具体的なエピソードと関連付けて、説得力を持って面接官に伝えることができます。

2.自分の性格完全把握!自己分析の3つの方法

ではいよいよ、自己分析の方法について見ていきましょう。

自己分析を行う上で、大きく分けて3つの方法があります。

①自分の経験を自分自身で振り返って分析する方法

②友人や家族など、身近な人に聞いて分析する方法

③インターネット上の診断ツールを使って分析する方法

①は自分の力で分析する方法です。

これは少しやり方にコツが必要なので、この後の章で様々な手法と合わせて説明します。

しかし、自分自身の分析だけではどうしても目が届かない部分があります。

そのような時に極めて有効な手段になるのが②や③といった、第三者の目を用いた分析の方法です。

まず、②の周囲の人に聞く分析方法。

これは、「自分では気づいていないけれど、周りの人は気づいている」自分の性質を知るためのものです。

自分では気づいていないけど、案外人のためになる仕事が好きだったり、

案外チームのムードメーカーになるのが得意だったり。

周囲の人だからこそ気付けるあなたの魅力が、人事の人に突き刺さるPRポイントになる可能性もあります。

次に、③のインターネットなどで適正審査を受ける分析方法。

これは、「自分も周囲の人も気づいていない」自分の性質を知るのにもってこいの分析方法です。

何問かの質問に答えていくことで、AIが受検者の性格などを分析してくれて、

短所や長所、向いている職業などを分析してくれるというものです。

こればかりに頼り切ってしまうのも考え物ですが、

これも②と同様、自分の気づいていない自分の特徴が思いがけず就活での武器になる可能性もあります。

自分の分析結果が正しいかどうかを確かめる基準としてもある程度有用ですので、一度使ってみてはいかがでしょうか。

3.自己分析の方法

お待たせしました。ではいよいよ、自分でできる自己分析の方法について見ていきましょう。

自己分析の大きな流れとして、

「自分が今まで経験してきた出来事」という具体的なエピソードを、

「自分の性格、長所、短所など」という一般性のあるものへと抽象化していく作業だと思ってください。

- ステップ1自分の今までの出来事を振り返る

まず、自分が今まで経験してきた出来事の中で、

特に自分の印象に残っている出来事を思い出して、書き出していきます。基準が難しければ、「もし自分が主人公の映画があったら、人生のどのシーンを入れるだろう?」というイメージで考えてもらうとよいです。

一例として、下のような質問に答えていくと比較的考えやすいのではないでしょうか。

〇今までで一番頑張ったことは?

〇今までで一番うれしかったことは?

〇今までで一番悲しかったことは?

〇今までで一番悔しかったことは?

〇今までで一番腹が立ったことは?

〇今までで一番感動したことは?

〇今までで一番夢中になったことは?このように、自分の人生で一番心を動かされた出来事について考えていくと、

おのずと自分が大切にしている価値観などに迫るような出来事が見つけられるのではないでしょうか。例えば、一部の質問に対して私の例を挙げておきましょう。

〇今までで一番頑張ったことは?

→大学受験。志望校に合格するためにたくさん勉強して、合格することができた。〇今までで一番悔しかったことは?

→生徒会選挙の時に極度に緊張して全然うまく話せなかったこと。〇今までで一番夢中になったことは?

→高校生の時の生徒会活動。このように、様々な軸で自分の今までの経験を振り返ってみましょう。

- ステップ2書き出した出来事をもう少し深く分析してみる

自分の過去を振り返って自分の長所や短所、価値観などがすぐにわかるわけではありません。

ステップ1で書きだした出来事について、もう少し深掘りしていく必要があります。ひとつひとつの出来事について、

・どんな感情を抱いたのか

・どんな結果になったのか

・なぜそのような結果になったのか

・その結果を受けてどのように動いたのか

をそれぞれ考えていきましょう。

例えば、ステップ1で挙げた私のそれぞれの経験について分析してみます。

〇今までで一番頑張ったことは大学受験。

・どんな感情を抱いたのか?

→勉強は苦しかったけれど、できないことができるようになっていくのがすごく楽しかった。・どんな結果になったのか?

→見事第一志望の大学に合格することができた。・何が原因でそのような結果になったのか?

→模試の結果から分析したりして最適な受験勉強の仕方を自分で考えることができた。・その結果を受けてどのように動いたのか

→その成功経験を生かして、何かする前にしっかりと調べ、分析するようになった。〇今までで一番悔しかったことは、生徒会選挙の演説の時うまく話せなかったこと。

・どんな感情を抱いたのか?

→大勢の前で声が裏返ってうまく話せなくて、すごく恥ずかしかったし悔しかった。・どんな結果になったのか?

→選挙は当選したけど、ほかの人よりも不信任の票が多かった。・何が原因でそのようなことになったのか?

→極度に緊張しすぎた。人前で何かをすることに慣れていなかった。・その結果を受けてどのように動いたのか?

→生徒会での活動の期間を通して、人前で話すことから逃げないようにした。

今でも緊張するけど、自分の緊張を落ち着かせるすべを身に着けることができた。

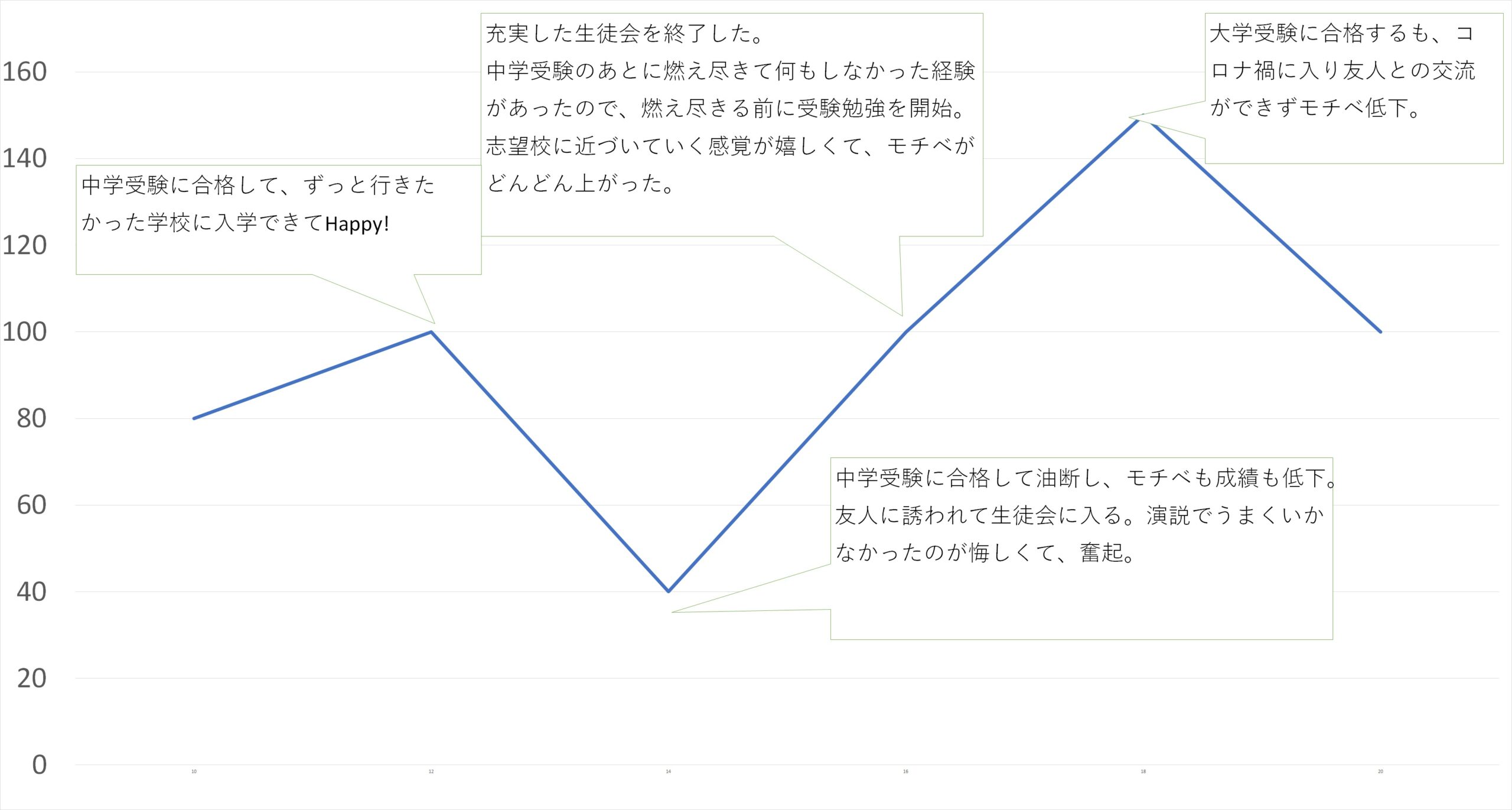

また、不信任の票を覆せるように、生徒会活動に一生懸命打ち込んだ。また、このような出来事を整理する際に、「モチベーショングラフ」を作成すると

どのような状況で、どのようなきっかけでモチベーションが上がったのか、下がってしまったのかが整理しやすくなります。

上記のようなグラフを書くことができれば、先ほどまとめたようなことをより見やすくまとめることができます。

ここまで来たらあと一歩です!!

だいぶ自己分析が進んできました。

それでは最後に、今まで書き出してきたこれらの要素から、自分の性質を導き出していきます。

やり方は簡単。それぞれの項目に対して、「なぜそう思った?」「なぜそうなった?」を追求していけばよいのです。

たとえば、私の今までで一番夢中になったことを題材にして考えてみましょう。

今までで一番夢中になったのは生徒会活動

↓なぜ夢中になった?

とても楽しかったから

↓なぜ楽しかった?

仲間たちとともに何かをやり遂げる達成感が最高だったから

↓なぜ達成感を得られた?

生徒会長を支えて円滑に物事を進めることができたから

↓なぜ物事が円滑に進んだ?

周りを見て、仕事が多くて困っている人のサポートに徹したから

ここまで分析ができると、「周りを見てサポートするのが向いている」という長所が見えてきますよね。

このように、ステップ1や2で導き出した点について深掘りしていくことで、自分の長所や短所が見えてきます。

以上3ステップの中で見えてきた自分の長所や短所、自分が大切にしている価値観などをどんどん書きだしていきます。

今までのステップで、出来事を一つ一つ分析して、具体的な事例から自分の性格や価値観へと抽象化するための作業を行ってきました。

ここでこれらの総まとめとして行うのがこのステップです。例として、今まで出してきた私の具体例から、長所、短所を抽出してみましょう。

〇長所

周りの様子をよく見ることができる

困っている人のサポートをするのが得意

データを分析して効率よく成果を出すのが得意〇短所

人前に立つのが苦手

緊張しているとうまく話せなくなってしまう今は3つの観点からしか自己分析を行っていませんが、

もっと様々な観点から自己分析を行うことができれば、より多くの自分の側面が見えてきます。

4.自分の特徴を踏まえてESを書いてみる

では、今までの自己分析を踏まえてわかった自分の特徴を生かして、ESなどで聞かれる長所・短所を書いてみましょう。

ここでは、先ほど分析した

〇困っている人のサポートをするのが得意

という点を例にして、長所を伝える文章を書いてみます。

【長所】

私の長所は、周囲をよく見て動けるところです。高校の生徒会活動において、私は書記を務めていました。しかし、書記として与えられた仕事だけでなく、雑用を自分で率先してやったり、生徒会長や会計役員の書類作成をサポートして動くようにしていたため、文化祭や年度末の忙しい時期でも1人に仕事が集中しなくなり、実際に前年度よりも居残って仕事をすることが減りました。御社に採用していただけた場合も、自分にできることを率先して見つけ、効率的な業務が行えるように行動します。

長所を説明する際には、このように長所→具体的なエピソード→入社後の生かし方 の書き方で書くと伝わりやすくてよいでしょう。

続いて短所の場合。

これは、先ほど挙げた例の

〇人前に立つのが苦手

という点を取り上げて書いてみます。

【短所】

私の短所は、人前で話したり発表したリするのが苦手なところです。人前に出るとすごく緊張してしまいます。しかし、学生時代で自分なりに緊張とどう向きあうか考えるためにあえて人前に立つ機会を多く設けて、緊張したときのルーティンなども考えているので、以前ほど緊張が全面に出てしまうことはなくなりました。御社に入社した後に人前で話す機会があったとしても、自分なりに落ち着いて話せるように頑張っていくつもりです。

短所を述べる際に重要なのは、ただ短所を述べるだけでなく、

それをどう改善していくか、改善するためにどのような努力をしたのかを伝えることです。

そのため、長所とは違い、短所→改善策 の構成で述べるとよいです。

5.最後に

いかがでしたでしょうか。

自己分析をすることで新たに自分の一面を知って、それまで候補にすら上がらなかった職種が気になってくることもあるのではないでしょうか。

自己分析はいつ始めても早すぎることはありません。

あなたも今から自己分析を始めることで、自分の価値観を見直し、

自分に本当に合っている企業と出会えるような就活にしましょう。